钨极氩弧焊接不锈钢管操作要点主要有以下几项

1. 引弧方法

引弧有两种方法,非接触引弧法(或称击穿引弧法)和接触引弧法。

a. 非接触引弧: 非接触式引弧一般采用引弧器引弧。

从原理上可分为高频高压引弧和高压脉冲引弧。高频高压引弧一般采用频率为150~260kHz,电压为2500~5000V的交流电源;高压脉冲引弧采用50~100次/s,电压峰值为5000~10000V的直流电源。这种引弧方式是依靠高电压在钨极和工件表面产生强烈的电场,使两极间的气隙被击穿,产生电流通道而引燃电弧。专用GTAW电源均有高频高压或高压脉冲引弧和稳弧装置。焊接时钨极前端垂直工件,保持3~5mm距离,而后接通电源、在高频高压或高压脉冲作用下,击穿气隙放电,使保护气电离形成离子流而引燃电弧。非接触引弧钨极烧损很小,而且易引弧,因此应用广泛。

b. 接触引弧: 接触引弧法多用于简易氩弧焊设备。

但接触引弧法在接触瞬间会产生很大的短路电流,钨极端部容易烧损或容易造成母材电弧擦伤,但由于设备简单(不需要高压高频或高压脉冲引弧和稳弧装置),所以在焊接非重要件打底焊及薄板焊接中也有应用(随着钨极氩弧焊应用的普及,此种引弧方法已很少采用)。使用时钨极与引弧板接触引燃电弧,电弧引燃后,焊枪停留在引弧处不动(3~5s),当获得一定大小、明亮清晰和保护良好的熔池后,就可以添加焊丝,开始焊接过程。然后将电弧转向焊缝进行焊接。

2. 控制熔池的形状和大小

控制熔池的形状和大小,关键是控制焊接温度,因为焊接温度对焊接质量的影响很大,各种焊接缺陷的产生是温度不合适造成的,例如:热裂纹、咬边、弧坑裂纹、凹陷、凸瘤、合金元素烧损等都是因为焊接温度过高产生的;冷裂纹、气孔、夹渣、未焊透、未熔合等焊接缺陷是因为焊接温度不够导致的。焊接热循环(weldingcycle)中两个最重要的参数:一个是道间温度(含焊接起始温度);另一个是线能量,都是控制焊接温度的。通常情况下,焊接电流与电弧电压调定的情况下,控制焊接速度是最方便的,当然有时也调整焊枪倾角。正常焊接时熔池的平面视图应该是鸭蛋圆形、短轴约为钨极直径的2~2.5倍,两侧母材熔人1~1.5mm,电弧中心约在熔池的1/3处,也是温度最高处,焊丝即在此处添加。

3. 运弧要有规律

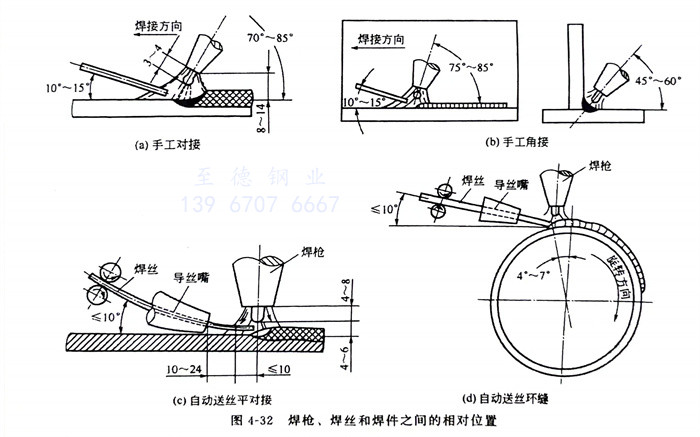

它与气焊有相似之处,但操作上要求更严格。焊枪(arc weldinggun)、焊丝(welding wire)、焊件(weldment)间均有一定的位置关系,见图4-32。焊枪轴线与已焊表面的夹角称为焊枪倾角,它直接影响热量输入、保护效果和操作视野,一般焊枪倾角为70°~85°,焊枪倾角90°时保护效果最好,但从焊枪中喷出的保护气流随着焊枪移动速度的增加而向后偏离,可能使熔池得不到充分的保护,所以焊速不能太快。

GTAW一般采用左焊法,焊枪多做直线移动,大厚度的工件有时也做横向摆动。直线移动有两种形式:匀速直线移动和断续直线移动。匀速直线移动:电弧稳定,保护良好,避免重复加热,适用于不锈钢、耐热钢薄件焊接;断续直线移动:焊枪间隔一定的时间停留和前移,一般在焊枪停留时加人焊丝,然后焊枪前移一定距离后再停留加入焊丝。断续直线移动方法适合于3~6mm中等厚度材料的焊接。

大厚度的工件焊接时焊枪横向摆动时,焊枪应保持高度不变,平稳地做小幅度的横向摆动,也可分两种形式:一种是月牙形摆动,在两侧略停顿而平稳前移,通过焊缝中心时摆速加快,以保证熔池温度均匀,此法适合于T形角焊接以及等厚较宽焊缝的对接焊;另一种是斜圆弧形摆动,此方法适合于不等厚对缝和角缝焊接,焊枪轨迹呈斜圆弧平稳前移,焊枪向厚侧倾斜,并在厚侧停留时间略长。

深坡口打底焊使用陶瓷喷嘴时,可以将喷嘴靠在坡口边缘上,有规则的向前横摆着移动。为了保证两侧钝边熔化良好,可以靠在坡口边缘向两侧稍做弧形摆动。焊丝要送到熔池的根部,连续送丝不要间断,并与焊枪做反方向摆动。但小管打底焊都采用直线移动。

4. 焊枪握法

用右手拇指和食指握住焊枪手柄,其余三指触及工件作为支点(不能将喷嘴靠在坡口边缘上时)。焊接小管时手腕沿管壁转动,指尖始终贴在管壁上,焊接大管时,作为支点的三个手指交替沿管壁行走,以保持运弧平稳。

5. 焊丝送丝方法

填充焊丝的加入对焊缝质量的影响很大。若送丝过快,焊缝易堆高,氧化膜难以排除;若送丝过慢,焊缝易出现咬边或下凹。所以送丝动作要熟练。常用的送丝方法有两种:指续法和手动法。

a. 指续法

将焊丝夹在大拇指与食指、中指中间,靠中指和无名指起撑托作用,当大拇指将焊丝向前移动时,食指往后移动,然后大拇指迅速擦焊丝的表面往后移动到食指的地方、大拇指再将焊丝向前移动,如此反复将焊丝不断地送入熔池中。这种方法适用于较长的焊接接头。

b.手动法

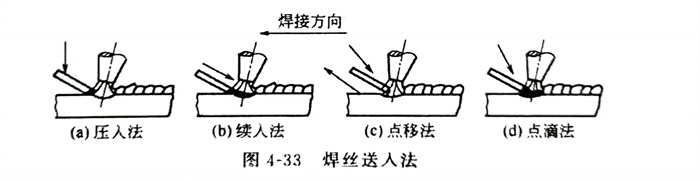

将焊丝夹在大拇指与食指、中指之间,手指不动,而是靠手或手臂沿焊缝前后移动和手腕的上下反复运动将焊丝送入熔池中。该方法应用比较广泛。按焊丝送入熔池的方式可分为四种:压入法、续入法、点移法和点滴法。

压入法如图4-33(a)所示,用手将焊丝稍向下压,使焊丝末端紧靠在熔池边沿。该方法操作简单,但是因为手拿焊丝较长,焊丝端头不稳定,易摆动,造成送丝困难。

续入法如图4-33(b)所示,将焊丝末端伸入熔池中,手往前移动,使焊丝连续加入熔池中。该方法适用于细焊丝或间隙较大的接头,但不易保证焊接质量,很少采用。

点移法如图4-33(c)所示,以手腕上下反复动作和手往后慢慢移动,将焊丝逐步加入熔池中。采用该方法时由于焊丝的上下反复运动,当焊丝抬起时在电弧作用下,可充分地将熔池表面的氧化膜去除,从而防止产生夹渣,同时由于焊丝填加在熔池的前部边缘,有利于减少气孔。因此应用比较广泛。

点滴法如图4-33(d)所示,焊丝靠手的上下反复动作,将焊丝熔化后的熔滴滴入熔池中。该方法与点移法的优点相同,所以比较常用。

焊丝送入角度、送入方式与熟练程度有关,它直接影响到焊缝的几何形状。焊丝应低角度送入,一般为10°~15°,通常不大于20°。这样有助于熔化端被保护气覆盖并避免碰撞钨极,使焊丝以滴状过渡到熔池中的距离缩短。送丝动作要轻,不要扰动气体保护层,以免空气侵入。焊丝在进入熔池时,要避免与钨极接触短路,以免钨极烧损落入熔池,引起焊缝夹钨。焊丝末端不要伸入弧柱内,即在熔池和钨极中间,否则,在弧柱高温作用下,焊丝剧烈熔化滴人熔池,引起飞溅并发出乒乒乓乓的响声,从而破坏了电弧的稳定燃烧,结果会造成熔池内部污染,也使焊缝外观成形不好,灰黑不亮。

焊丝熔入熔池大致可分为五个步骤

i. 焊枪垂直于工件,引燃电弧形成熔池,当工件被电弧加热到呈现白亮并将发生流动形成熔池时,就要准备将焊丝送人。

ii. 焊枪稍向后移动并倾斜10°~15°。

iii. 向熔池前方内侧边缘约在熔池的1/3处送入焊丝末端,靠熔池的热量将焊丝熔人,不要像气焊那样搅拌熔池(ii、iii同时进行)。

IV. 抽回焊丝,但其末端并不离开保护区,与熔池前沿保持着如分似离的状态,准备再次加入焊丝。

V. 焊枪前移至熔池前沿形成新的熔池(重复ii、IV、V动作直至焊接结束)。

6. 送丝

送丝可分为外填丝、内填丝和依丝法三种。

a. 外填丝法

外填丝法是电弧在管壁外侧燃烧,焊丝从坡口一侧填加的操作方法。焊枪与焊丝的位置见图4-32。管道坡口根部间隙的大小随填丝动作、管径大小、管壁厚度而定。对于大直径厚壁管(管径≥219mm、厚度≥18mm)的坡口根部间隙应稍大于焊丝直径,焊接中焊丝连续送入熔池,稍做横向摆动,这样可适当多填些焊丝,在保证坡口两侧熔化良好的情况下也使焊缝有一定的厚度。对于小直径薄壁管,坡口根部间隙一般要求小于或等于焊丝直径,焊丝在坡口中沿管壁给送,不做横向摆动。焊速稍快,焊缝不必太厚,采用断续送丝或连续送丝均可。

断续送丝法(或称之为“点滴送入法”):是靠手的反复送拉动作将焊丝端头的熔滴送入熔池,熔化后将焊丝拉回退出熔池,但不离开保护区,焊丝拉回时靠电弧吹力将熔池表面的氧化膜排除掉。此法适用于各种接头,特别是组对间隙小、有垫板的薄板焊缝或角焊缝焊接,焊后焊缝表面呈清晰均匀的鱼鳞状。断续送丝法容易掌握,初学者多采用这种送丝法。但只适用于小电流、慢焊速、表面波纹粗的焊缝,当间隙较大或电流不适合时,用断续送丝法就难于控制焊接熔池,背面容易产生凹陷。

连续送丝法:将焊丝端头插入熔池,利用手指交替移动连续送入焊丝,随着电弧向前不断移动,熔池逐渐形成。此法与自动焊的送丝法相似,其特点是电流大、焊速快、波纹细、成形美观。但需手指连续稳定交替移动焊丝,需要熟练的送丝技能。用连续送丝法焊接间隙较大的工件时,如果掌握的好,可以在快速加焊丝时也不产生凸瘤,仰焊时也不产生凹陷,焊接速度快、质量好。

b. 内填丝法

内填丝法是电弧在管壁外侧燃烧,焊丝从坡口间隙伸人管内向熔池送人的操作方法。焊接中要求坡口间隙始终大于焊丝直径0.5~1.0mm,否则会造成所谓的卡丝现象,影响焊接顺利进行。为防止间隙缩小,应采取相应措施,如刚性固定,合理的焊接顺序,适当加大间隙等。

外填丝法与内填丝法相比较,由于前者间隙小,所以焊接速度快,填充金属少,操作技术容易掌握;后者适合于操作困难的焊接位置。输油管道有时要求采用内填丝法。只要焊枪能达到,无论什么样的困难位置都能施焊。组对要求不十分严格,即使在局部坡口根部间隙不均匀或少量错边的情况下,也能得到较满意的结果。由于操作时焊工从坡口根部间隙中直接观察焊道成形,故可保证焊缝根部熔透良好。其最大优点是能预防仰焊部位凹陷。

作为焊工应该掌握这两种基本填丝操作方法,以便在不同的焊接部位,根据实际情况进行应用。一般选择原则是:凡焊接操作的空间开阔,送丝没有障碍,视线不受影响的管道焊接,宜采用外填丝法,反之则宜采用内填丝法。实际上,所谓的内填丝法也不可能整条焊缝全部采用,通常只在困难位置或指定时才采用。内外填丝的操作方法应相互结合,视焊接操作方便而选定。

c. 依丝法

依丝法将焊丝弯成圆弧状紧贴在坡口根部间隙处,电弧同时熔化坡口钝边和焊丝,这时要求坡口根部间隙小于焊丝直径。该送丝方法可避免焊丝遮挡焊工视线,适合于困难位置的焊接。

焊丝送入动作要熟练,速度要均匀,快慢适当。过快,焊缝堆积过高,过慢,焊缝凹陷或咬边。

在焊接操作过程中,由于操作不慎,焊丝与钨极相碰,造成瞬间短路。发生所谓的打钨现象,熔池被炸开,一阵烟雾,造成焊缝表面污染和内部夹钨,还破坏了电弧的稳定燃烧。必须立即停止焊接,进行处理。将污染处用机械法处理,直至露出光亮的金属光泽,被污染的钨极应在引弧板上引燃电弧,熔化掉钨极表面的氧化物,直至引弧板上被电弧光照射的斑痕白亮而无黑色,熔池清晰时,方可继续焊接。采用直流电源焊接时,发生打钨现象应重新修磨钨极。

为了便于送丝,观察熔池和焊缝,防止喷嘴烧损,钨极应伸出喷嘴端面2~3mm,钨极端部与熔池表面的距离(弧长)保持在3mm左右,这样可使焊工的视线开阔,送丝方便,避免打钨,从而减少焊缝被污染的可能性。

7. 左焊法和右焊法

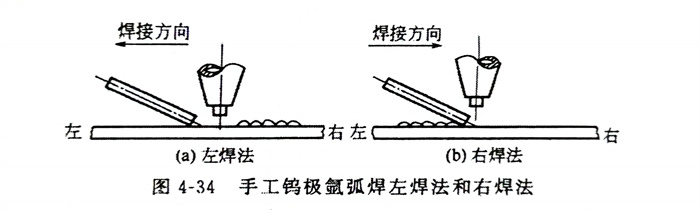

如图4-34所示,手工钨极氩弧焊根据焊枪的移动方向及送丝位置分为左焊法和右焊法。

a. 左焊法

焊接过程中焊接热源(焊枪)从接头右端向左端移动,并指向待焊部分的操作法称为左焊法。左焊法焊丝位于电弧前面。该方法便于观察熔池。焊丝常以点移法和点滴法加入,焊缝成形好,容易掌握。因此应用比较普遍。

b. 右焊法

在焊接过程中焊接热源(焊枪)从接头左端向右端移动,并指向已焊部分的操作法称为右焊法。右焊法焊丝位于电弧后面。操作时不易观察到熔池,较难控制熔池的温度,熔深比左焊法深,焊缝较宽,适用于厚板焊接,但比较难掌握。

8. 停弧

停弧就是由于某种原因而中途停下来,然后再继续进行焊接。正确的停弧方法,是采用逐渐加快运弧速度后(缩小熔池面积)再收弧的方法,这样可以没有弧坑和缩孔,给下次引弧继续焊接创造条件,加快运弧的长度为20mm左右。再引弧焊接时,待熔池形成后,向后压1~2个波纹,接头起点不加或少加焊丝,然后转入正常焊接,为了防止产生气孔,保证焊接质量,起点或接头处应适当放慢焊接速度。

9. 收弧

收弧也称熄弧,是焊接终止的必须手法。收弧很重要,应高度重视。若收弧不当,易引起弧坑裂纹,缩孔等缺欠,常用收弧方法有以下几种。

a. 焊接电流衰减法

利用衰减装置,逐渐减小焊接电流,从而使熔池逐渐缩小,以至母材不能熔化,达到收弧处无缩孔的目的,普通的GTAW焊机都带有衰减装置。

b. 增加焊速法

在焊接终止时,焊枪前移速度逐渐加快,焊丝的给送量逐渐减少,直到母材不熔化为止。基本要点是逐渐减少热量输入,重叠焊缝20~30mm。此法最适合于环缝,无弧坑,无缩孔。

c. 多次熄弧法

终止时焊速减慢,焊枪后倾角加大,拉长电弧,使电弧热主要集中在焊丝上,而焊丝的给送量增大,填满弧坑,并使焊缝增高,熄弧后马上再引燃电弧,重复两三次,便于熔池在凝固时能继续得到焊丝补给,使收弧处逐步冷却。但多次熄弧后收弧处往往较高,需将收弧处增高的焊缝修平。

d. 应用熄弧板法

平板对接时常应用熄弧板,焊后将熄弧板去掉修平。

实际操作证明:有衰减装置用电流衰减法收弧最好,无衰减装置用增加焊速法收弧最好,可避免弧坑和缩孔,熄弧后不能马上把焊枪移走,应停留在收弧处待2~5s,用保护气体保护高温下的收弧部位不被氧化。

10. 接头

当更换焊丝、修磨钨极等停弧而需要重新接头时,必须在待焊处的前方5~10mm处引弧,电弧稳定之后将电弧拉回焊接处。重叠处要少加焊丝,以保证与原焊缝厚薄宽窄均匀一致。接头处如操作不当往往不容易保证质量,所以应尽量减少接头。

部分焊工一时掌握不了焊丝的正确握法,不是以左手的拇指和食指作为送丝动力,而是靠左手前后移动来送丝(气焊送丝法),这就势必经常变换握丝位置而增加接头次数。另外,气焊送丝法为了避免焊丝抖动,握丝处距焊丝末端又不宜过长,每用完这一段焊丝就要停下来倒手,这也必然会增加接头次数。为解决这一矛盾,使用不停弧热接头是个好方法。该方法是当需要变换握丝位置(倒手)而出现接头时,先将焊丝末端和熔池相接触,同时将电弧稍作后移,或引向坡口一边。待熔池凝固与焊丝末端粘在一起的刹那间,迅速变换握丝位置。完成这一动作后,将电弧立即恢复原位,继续焊接。采用热接头法,既能保证质量,又可提高效率,但要求操作技术熟练,动作快而准。

焊接中由于位置变换、逆向分段退焊等原因必须停弧,而出现两段焊缝交接的接头,常见的前后段焊缝接头的类型有:头头相接(水平固定管仰位),尾尾相接(水平固定管平位),头尾相接(分段退焊),尾头相接(转动管)。这些接头由于温度的差别和填充金属量的变化,容易出现未焊透、夹杂、气孔等缺陷。因此要求做到:接头处要修磨成斜坡,不能有死角;重新引弧的位置应重叠20~30mm,重叠处只加少许焊丝;熔池要贯穿到接头的根部,确保接头处熔透。